关键词 |

宋代钧瓷 |

面向地区 |

全国 |

钧瓷始于唐盛于宋, 中国传统陶瓷烧制工艺的稀世珍品,为中国的五大名瓷之一,是中国历史上的名窑奇珍,距今已有一千三百多年的历史,被誉为“国之瑰宝”。自宋徽宗起被历代帝王钦定为御用珍品,入住宫廷,只准所有,不准民间私藏。在宋代就享有“黄金有价钧无价”,“纵有家产万贯,不如钧瓷一件”之盛誉。钧瓷之所以受到人们的青睐和们的高度重视,一件钧瓷产品需具备以下几个重要因素:一是钧瓷的窑变艺术,钧瓷属北方青窑系统,其特之处是使用一种乳浊秞,即通常说的窑变色釉。入窑一色,出窑万彩,高温烧制后,会产生出如夕阳晚霞、或如秋云春花等,是凝聚了中国劳动人民智慧和艺术的结晶。

在中国陶瓷发展史上,钧瓷一直是伴着君王的情感而存在发展着的。如果说宋代钧瓷以“清纯谈雅”的风格卓立于世,那么鼓舞着这种作品闻世的,当推奠定大宋王朝基业的一代霸主后的柴世宗。柴世宗酷爱瓷器,常御旨征求力作,“雨过天晴云破处 ,诸般颜色做得来”,便是典型一例。

钧窑系概念:

据考古调查,在中国北方地区发现烧制钧瓷的窑口已有四省二十七县、市。河南省除禹州外,有汝州、郏县、许昌、新密(原密县)、登封、宝丰、鲁山、内乡、宜阳、新安、焦作、辉县、淇县、浚县、鹤壁、安阳、林州(原林县);河北省磁县;山西省浑源县和内蒙古自治区呼和浩特市等。

河南各地窑口的产品以神垕刘家门窑为北宋早期的代表作,以钧台窑的产品为,据考古发掘证明,钧台窑属于官窑性质,其产品完全是宫廷陈设用品。瓷艺精良,质量。

由于宋钧名声大振,金元以来,仿钧之风,遍及北方各地,并形成了一个庞大的窑系,元代末年钧窑系逐渐趋于衰落,而江南地区仿钧又蔚然成风,及至明清两代,仿钧之风又悄然兴起,以现有的考古资料表明,江南地区仿钧主要有浙江的金华、江西景德镇、江苏宜兴及广东的石湾窑等。

北宋徽宗时期,钧瓷发展到了鼎盛时期。徽宗下令设立了为皇宫烧制珍品的“官窑”,并把钧瓷列入的“御用珍品”,规定民间不得使用。而位于禹州市城北的宋官窑遗址,正是当年为烧制珍品的地方。

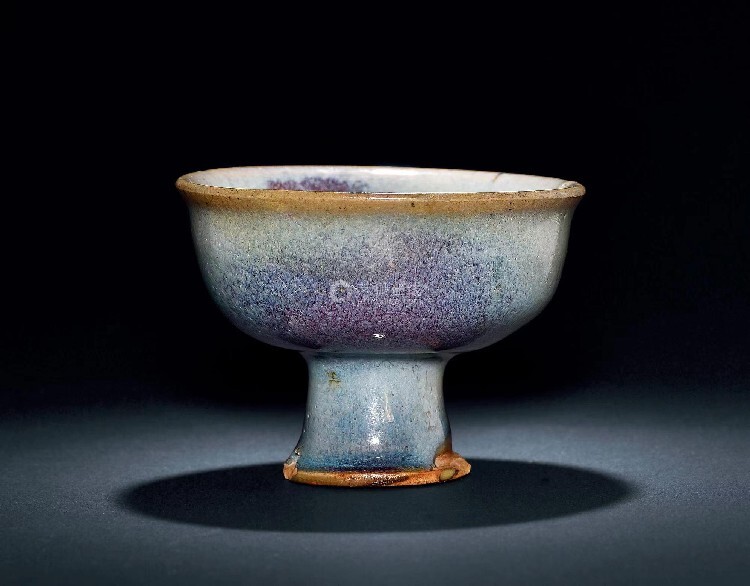

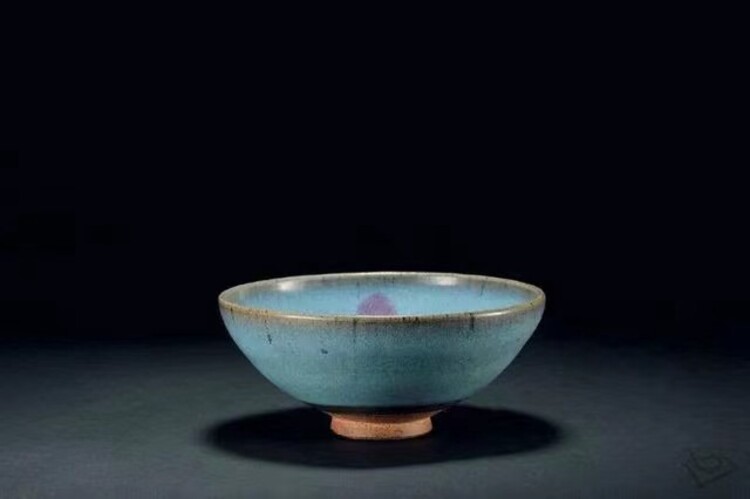

钧窑特性:入窑一色出窑万彩。

宋钧釉中的红色是由于还原铜的呈色作用,还含有一定数量的二氧化锡,而在天蓝釉、天青釉和月白釉中氧化铜的含量较低。宋钧的紫色釉斑,是在青蓝色釉上涂一层含有氧化铜的釉,在还原焰中煅烧,随着窑室温度的高低和还原气氛的浓淡变化,使釉料中的铜、铁元素呈现出不同的颜色,变化之多,难以尽述,古人曾用“入窑一色,出窑万彩”、“钧瓷无对,窑变”、“千钧万变,意境无穷”等词语形容钧瓷窑变色彩的丰富灵活、微妙神奇。

明15世纪初 钧窑天蓝玫瑰紫釉棱口花盆

估价:HKD 7,000,0

成交价:HKD 16,840,000

拍卖会:香港苏富比2013年春季拍卖会

专场:重要中国瓷器及工艺品

时间:2013-04-08

尺寸:高19cm

钧台窑乃钧窑烧造中心,古属钧州,今位于河南省禹县,上自北宋末年,下至明或更晚。河南有诸多窑口产烧钧瓷,宝丰清凉寺汝窑也在其列。较之宋代其他名窑,钧窑器胎土精实,其形制素简、挂釉稠厚均有赖于此。烧造期间,釉中水分由素坯孔隙吸收,烧成后釉衣更显盈实。

钧瓷所拥蓝釉紫斑,实机缘偶得,其幻彩层次丰富,远非施釉迭加可及。天蓝地非颜料所致,乃视觉使然;釉层烧成玻璃微粒,散射蓝光,恰似青空之色。蓝地乾后,上施色料,入窑以还原气氛烧就,色料含铜,可发紫红,以笔泼绘,故成斑斓。铜料二次氧化而成绿影,见例极罕,然本盌内外均呈此状,淡紫光晕笼罩绿斑,瑰艳绮丽。